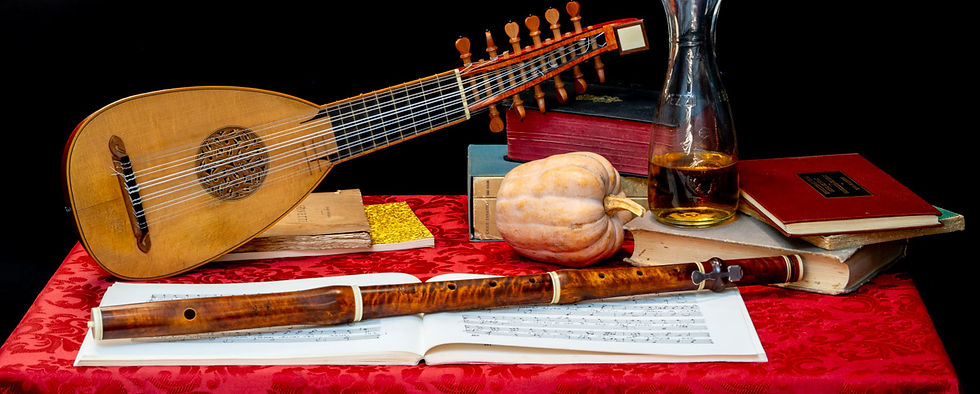

Flauti Traversi Storici e Auto-apprendimento

- Stefano Sabene

- 14 feb 2025

- Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 15 feb 2025

Mi viene talvolta chiesto se sia possibile suonare il traversiere barocco o i flauti traversi rinascimentali e medievali da autodidatti. Tento di dare una risposta, necessariamente sommaria ma spero utile.

Ovviamente partendo da zero si tratta di un'impresa ardua, per non dire impossibile, tant'è vero che i corsi specialistici, come quelli proposti dalle Accademie o dai dipartimenti di musica antica dei Conservatori si rivolgono a flautisti già formati, almeno sullo strumento moderno.

Per questi flautisti la risposta alla domanda iniziale è certamente e convintamente si!

Si può imparare a suonare gli strumenti storici tramite l'autoapprendimento, ma ad alcune condizioni.

La prima è essere animati da una urgente motivazione. La seconda è il provare un'attrazione irresistibile per questi strumenti e per la musica antica. La terza è avere una curiosità musicale insaziabile.

Ovviamente non si pretende di entrare qui nei particolari, cosa che richiederebbe ben altro spazio di un articolo sul blog. Quello che tenterò è il tratteggiare, a volo d'uccello, una possibile via da percorrere per avvicinarsi ai flauti traversi storici, sollecitando l'autodidatta a interpretarla nel modo più creativo e personale possibile.

La dimostrazione che un percorso del genere è possibile è data dai pionieri della riscoperta della musica antica. Essi non hanno avuto a loro disposizione che delle copie di strumenti più o meno attendibili, mentre le fonti, come trattati, stampe e manoscritti, non sempre erano di facile reperimento, in un'epoca in cui la ricerca musicologica era piuttosto rarefatta e internet ancora non esisteva.

Il Traversiere Barocco

A mio avviso, il modo più naturale, per i flautisti che provengono dallo strumento moderno e intendono avvicinarsi agli strumenti storici, è fare un percorso all'indietro. Almeno questa è stata la mia esperienza come autodidatta.

Il traversiere barocco è stato per me un ottimo punto di partenza. Anche uno strumento da studio in plastica, dal costo molto accessibile, andrà benissimo. Una volta maturata la decisione di percorrere questa strada fino in fondo si acquisirà uno strumento professionale.

La differenza più evidente, rispetto allo strumento moderno, al di là del materiale di costruzione completamente diverso, è nell'imboccatura, che presenta un foro molto più piccolo, dalla forma prevalentemente tondeggiante e priva del comodo appoggio della boccoletta. Con questa imboccatura occorrerà fare subito i conti, ma dopo il primo approccio, che potrà essere anche faticoso, si arriverà ben presto a un'emissione soddisfacente.

Altra differenza, a livello tattile, è l'assenza di chiavi, eccettuata quella del mignolo destro, e la destabilizzante assenza di fori per il pollice sinistro, che insieme al mignolo resterà inattivo. I fori saranno chiusi direttamente dai polpastrelli delle restanti dita. Una sensazione che può essere molto piacevole, una volta stabilizzata l'impostazione delle dita sulle distanze dei fori.

Con il traversiere si prenderà anche coscienza della necessità di aggiustare l'intonazione di alcune note, in un contesto che non è più quello equabile. Tuttavia la sezione tronco-conica dello strumento, insieme alla presenza della chiave, renderà più agevole l'intonazione rispetto ai traversi rinascimentali e medievali, cilindrici e privi di chiave.

Il primo approccio potrà avvenire attraverso l'emissione di note lunghe (suono fisso, messe di voce), e la pratica di scale e arpeggi, sperimentando le varie tipologie di colpo di lingua, prendendo sempre maggiore dimestichezza con la diteggiatura e la sonorità nelle diverse tessiture, alla ricerca dell'omogeneità timbrica. Progredendo gradualmente quanto ad alterazioni e complessità tecnica, si giungerà relativamente in breve ad avere una certa padronanza dello strumento, cosa che consentirà di affrontare i primi brani musicali, iniziando ad esempio con l'abbondante produzione dedicata ai dilettanti dell'epoca, per poi affrontare le produzioni degli autori maggiori (Bach, Haendel ...).

Leggere direttamente dalle stampe antiche aiuterà a entrare nello spirito dell'epoca, così come la frequentazione approfondita della trattatistica, iniziando ad esempio dal relativamente semplice saggio di Lorenzoni, dove si troveranno anche le tavole con le diteggiature, per poi dedicarsi a trattazioni più ponderose, come il fondamentale e monumentale saggio di Johann Joachim Quantz, una preziosa miniera d'informazioni non solo sull'esecuzione flautistica, ma anche sulla teoria e la prassi esecutiva dell'epoca. Sarà possibile reperire online una quantità considerevole di fonti, anche in facsimile.

Ovviamente anche l'ascolto dei migliori interpreti, in discografia o nei vari formati online, non potrà che accrescere il livello di esecuzione e l'assimilazione dell'estetica musicale barocca, legata alla teoria degli "affetti".

Un lavoro costante e in profondità, che non prevede un momento d'arrivo, ma procede in una continua ricerca, porterà nel tempo allo sviluppo di uno stile personale.

La Traversa Rinascimentale

Nell'introdurre nella propria pratica strumentale la traversa rinascimentale, l'esperienza maturata con il traversiere barocco consentirà di raggiungere abbastanza rapidamente dei risultati apprezzabili. L'emissione del suono è molto simile, mentre la diteggiatura è sensibilmente diversa per l'assenza della chiave. Del tutto diversa è invece l'estetica musicale rinascimentale, che all'interesse e al compiacimento melodico-solistico tipico della musica barocca contrappone il complesso linguaggio contrappuntistico.

Una volta presa confidenza con la diteggiatura si riuscirà ben presto ad affrontare brani relativamente semplici, ad esempio musiche di danza, lavorando parallelamente sui trattati che introdurranno argomenti indispensabili come l'armonia modale, la notazione mensurale, la pratica delle diminuzioni.

Alle acquisizioni maturate con il traversiere, occorrerà aggiungerne altre, essendo concettualmente ed esecutivamente diverse, ad esempio la pratica delle diminuzioni, l'ornamentazione, i temperamenti, insieme a una molteplicità di aspetti legati alle forme musicali rinascimentali.

Come accennato nelle premesse, entra qui in gioco quella curiosità musicale decisiva per l'acquisizione delle conoscenze necessarie per affrontare ogni repertorio con la dovuta padronanza. Un lavoro continuo di crescita che procederà in parallelo con il progresso tecnico strumentale.

La Traversa Medievale

Non resterà infine che dedicarsi alla traversa medievale, piuttosto affine organologicamente alla traversa rinascimentale quanto a emissione e diteggiatura.

Uno strumento che metterà il flautista davanti alla necessità di nuove acquisizioni, stavolta meno pressanti dal lato tecnico-esecutivo, ma molto impegnative sul piano teorico, estetico e culturale.

Conclusioni

Come detto, questo breve articolo non ha la pretesa di tracciare un percorso esaustivo e valido per ogni flautista, ma è solo un modo, spero di qualche utilità, per mettere l'autodidatta di fronte alle questioni da affrontare, senza nasconderne le asperità.

Posso però assicurare che le soddisfazioni che può dare l'auto-apprendimento sono immense, e come spesso accade per altri aspetti della vita, il vero traguardo non è il raggiungimento della meta, ma la strada che si percorre per raggiungerla.

Commenti